従業員数が増えるほど、「現場の努力が社長(トップ)に伝わりにくい」という悩みは多くの企業で起こります。

日常の小さな工夫や仲間へのサポートは、数字では測りきれないからこそ、承認が届かないまま埋もれてしまうことがあります。

そのような状況が続くと、社員は「見てもらえていない」という思いを抱きやすく、

管理職と社長のあいだでも”情報の温度差”が生まれやすくなります。

これが組織全体のモチベーションに影響することも珍しくありません。

こうした課題に向き合う企業が今注目しているのが、

管理職レポートを起点に、社長(トップ)がサンクスカードアプリを使って、社員へ直接承認を届ける仕組みです。

とある企業様では、毎月のレポートを基に、社長が社員一人ひとりへ感謝の言葉を伝える文化が根づき、組織の雰囲気に大きな変化が生まれています。

本コラムでは、その取り組みを、エヌエスケーケーのサンクスカードアプリとともにご紹介します。

社員の努力が見える会社は、強くなります。

縦のコミュニケーションが自然に整う仕組みは、心理的安全性、離職防止、組織全体の一体感にもつながります。

縦のコミュニケーションが届かない・社員の努力が見えにくい・承認文化を整えたい

こうしたお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ本記事をご覧ください。

目次

01: 社員の努力が見えなくなる”構造的な問題”とは?

02:【事例紹介】サンクスカードで社長の承認が社員に届く職場づくり

03:なぜ”トップサンクス”は組織に強い変化を生むのか?

04:同じ仕組みを自社でも再現するためのステップ

05:まとめ【トップサンクスのよくある質問】

01: 社員の努力が見えなくなる”構造的な問題”とは?

従業員数が50〜100名規模になると、組織の中では”見えない努力”が増えていきます。

特に多拠点で業務を行う場合、現場の小さな改善や、日常的なサポート行動は、どうしても管理職や社長(トップ)の目に届きにくくなります。

こうした状況は、決して誰かの怠慢ではなく、組織が成長するほど自然に発生する構造的な問題です。

たとえば、

・お客様への丁寧な対応

・後輩を支える声かけ

・業務のやり方を工夫した小さな改善

・チームのための細かなフォロー

・全体をよくするための提案 など

数字には表れにくい”良い行動”ほど、評価として見えにくくなりやすい傾向があります。

現場では確かに起きているのに、管理職が全てを把握するのは難しく、その先の社長(トップ)に届く情報はさらに限られます。

この”情報の目詰まり”が続くと、

社員は、「見てもらえていない」「伝わっていない」という感覚を抱きやすくなります。

一方で、管理職や社長の側も、本当はもっと現場を知りたいのに、情報が届かないという課題を感じながら、全体の把握が難しい状況に置かれがちです。

こうした双方の”すれ違い”は、

・モチベーションの低下

・承認の不足

・心理的距離の拡大

・離職意向の高まり

などにもつながります。

しかし裏を返せば、現場の努力が正しく伝わり、承認が循環するだけで、組織は大きく変わる余地があるということでもあります。

この課題をどのように解決していくのか。

その鍵となるのが、次にご紹介する「管理職レポート → 社長によるトップサンクス」という取り組みです。

02:【事例紹介】サンクスカードで社長の承認が社員に届く職場づくり

社員の努力を社長(トップ)が正しく把握し続けることは、企業規模が大きくなるほど難しくなります。

ある企業様でも、従業員50〜100名・多拠点という環境の中で、”見えているはずの良い行動が、情報として届きにくい”という課題を抱えていました。

もちろん社長自身も、日々の現場で社員の姿を直接見て感じる機会があります。

ただし、全員と密接に関わり続けるのは物理的に難しく、どうしても把握できる範囲に限界があります。

そこで、この企業様では 「社長の視点」+「管理職レポート」 を組み合わせ、承認を公平に、そして漏れなく届けるための仕組みを整えていました。

管理職レポートは、管理職の主観で判断するものではなく、日々の業務で見えた”事実ベースの行動記録”を共有する位置づけです。

記載内容も明確に定義されており、

・メンバーの成長

・小さな工夫

・チームの雰囲気や変化

・お客様対応での良い行動

・会社への貢献や提案

など、事実に基づくポジティブな行動だけを整理しています。

社長はこれらのレポートを丁寧に読みつつ、自らが直接見聞きした場面も併せて評価に反映し、毎月すべての社員へサンクスカードを書いているとのことでした。

ポイント

管理職の記録だけに頼るのではなく、トップ自身の視点と現場の事実の両方を重ね合わせて承認を届ける。

この二重のチェックにより、バイアスのない公平な承認フローが実現している点は、この企業様ならではの大きな特徴です。

また、役職や立場に関係なく、管理職にも同じようにサンクスカードが届きます。

トップからの承認が組織全体へ平等に流れることで、”上司だから褒められにくい”といった構造的な偏りも自然と解消されていきました。

この取り組みを続ける中で、社内ではさまざまな良い変化が生まれています。

・褒められた行動が、さらに伸びるようになった

どの部分が評価されているかが明確になることで、社員の行動の方向性が整いました。

・社長と社員の心理的距離が縮まった

“見てくれている”という実感が安心につながり、職場の空気が安定したといいます。

・管理職の観察力が細やかになった

レポートを書く習慣が視点を磨き、チームを見る目が丁寧になったとの声もありました。

・離職の相談が減った(定性的な変化)

「感謝が見える職場」は承認不足を補うため、組織全体が落ち着いた印象になったと管理職は話しています。

これらの変化は、単なるカードの交換では生まれません。

トップの視点と現場の事実を結びつける”承認の設計”として成立している取り組みだからこそ、

社員の行動と組織の状態に継続的な変化が生まれたのだといえます。

次のセクションでは、この仕組みがなぜ強い効果を生むのか、組織心理やコミュニケーションの観点から深掘りしていきます。

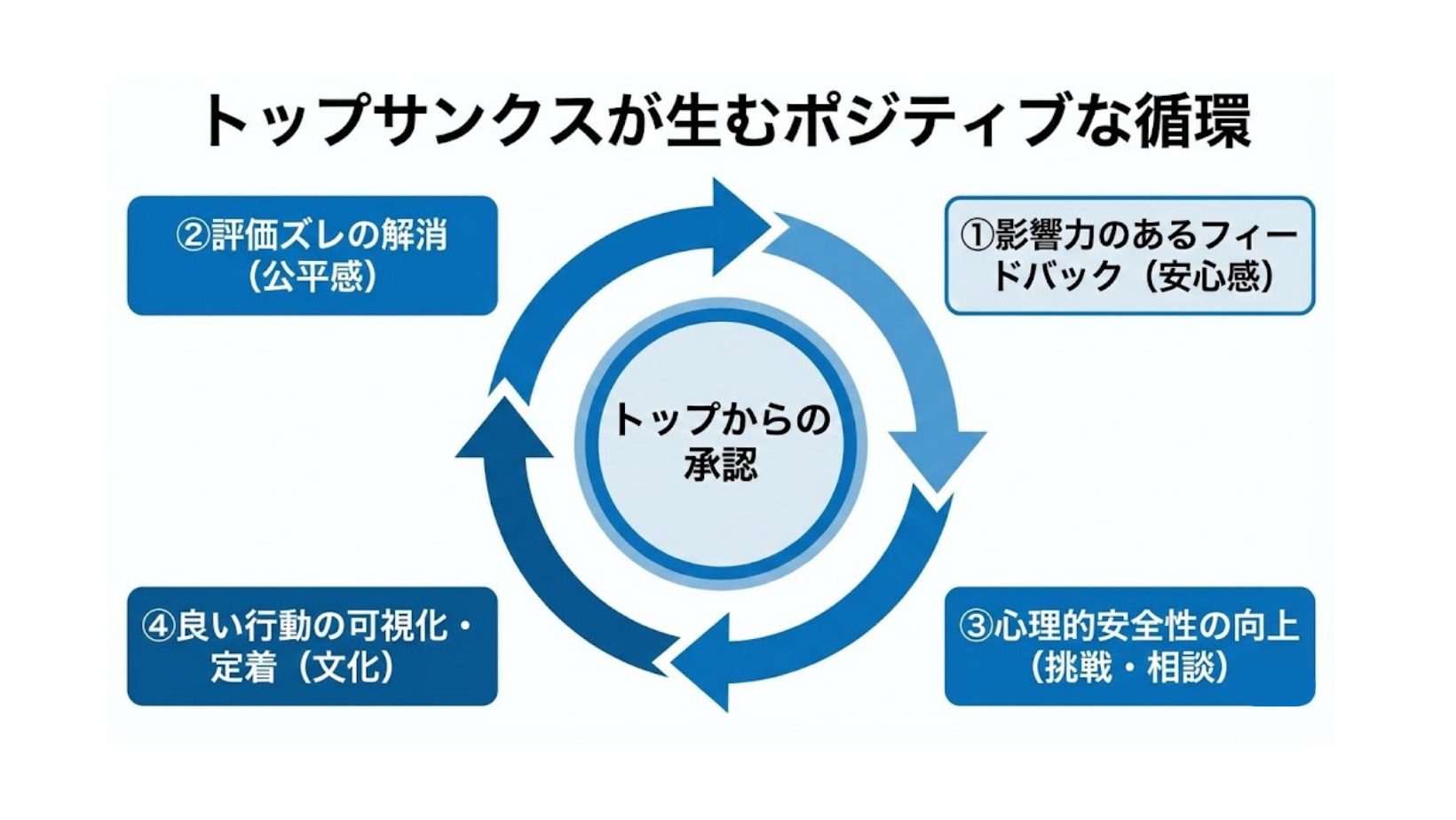

03:なぜ”トップサンクス”は組織に強い変化を生むのか?

管理職レポートとサンクスカードを組み合わせた承認の仕組みは、単に「褒める機会が増える」という表面的な効果にとどまりません。

社長(トップ)からの承認が社員へ直接届くようになることで、組織の深い部分に変化が生まれていきます。

ここでは、その理由を組織心理・コミュニケーションの観点から整理します。

① トップの承認は「最も影響力のあるフィードバック」になる

社長からのサンクスカードは、日常の褒め言葉とは重みが違います。

経営層は組織の方向性を示す存在であり、そのトップが認めてくれたという事実は、社員にとって非常に大きな安心感と誇りにつながります。

特に、

「見てくれている」「気づいてくれている」という実感があるだけで、

社員の心理的な孤立感がやわらぎ、前向きな行動が自然と増える傾向があります。

これは承認心理学でも確認されている現象で、上位権限者からのポジティブフィードバックは、自己効力感(自分はできるという感覚)を高めると言われています。

② 管理職の視点+社長の視点が合わさることで”評価のズレ”がなくなる

現場を最も近くで見ているのは管理職ですが、管理職にも見えている範囲と見えていない範囲があります。

一方、社長は現場とは違う広い視点を持ち、日々の現場でも社員の姿を見ていますが、人数が増えると全員を細部まで把握するのは難しくなります。

この企業様の仕組みでは、

管理職レポート=現場からの客観情報

社長自身が感じている現場の印象=トップとしての視点

この2つが組み合わさることで、双方のズレをなくし、より正確で公平な承認が行われています。

その結果、社員は「誰が見てくれたか分からない褒め言葉」ではなく、“トップが理解したうえで書かれた承認”を受け取ることができるようになります。

③ 承認が上から下へ自然に流れると、心理的安全性が高まる

心理的安全性は「自由な発言が許される雰囲気」ではなく、“自分の努力や存在が否定されない環境”によって高まります。

トップからの承認が継続的に届くことで、

・挑戦がしやすくなる

・小さな工夫を続けやすくなる

・失敗を恐れにくくなる

・相談をしやすくなる

といった行動の変化が自然と生まれます。

社員は「どうせ気づかれない」という諦めから解放され、組織としてポジティブな循環が回り始めます。

④ 組織文化として”良い行動が見える状態”が定着していく

社長の承認には、もうひとつ大きな役割があります。

それは、組織の価値観を具体的に示す効果があることです。

トップがどの行動を評価しているのかが明確になると、社員は「自分は何を大切にすればいいのか」を自然と理解していきます。

管理職にとっては、社長のサンクスカードを見ることで、”トップが大切にする行動指針”を学ぶ機会にもなり、育成やマネジメントの質が揃っていくという利点もあります。

トップの承認が持つ力は非常に大きいものですが、その効果を”継続させる仕組み”がなければ、どうしても属人的になりがちです。

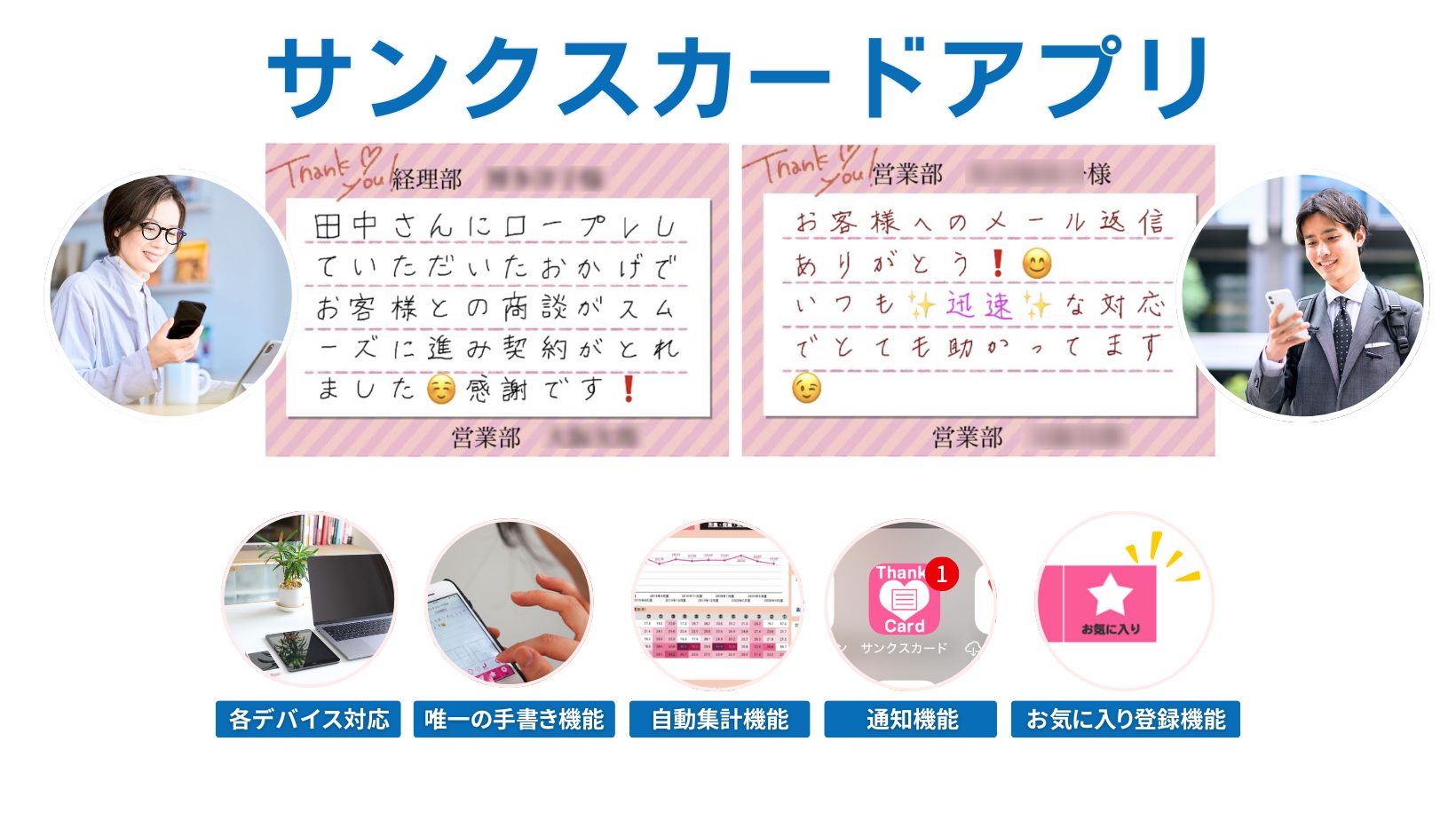

そこで役立つのが、エヌエスケーケーのサンクスカードアプリです。

サンクスカードアプリのメリット

・管理職のレポートや日々の小さな工夫を、そのまま記録として残せる

・社長(トップ)が全社員の「感謝・承認」の動きを一覧で確認でき、承認の漏れがなくなる

・多拠点でも同じ基準で承認が流れるため、組織の温度差が出にくい

・履歴が蓄積され、誰がどんな行動を評価されたかが”見える状態”になる

承認の質を高めるだけでなく、承認が止まらず流れ続ける”組織の仕組み”を整えられる点が大きな特徴です。

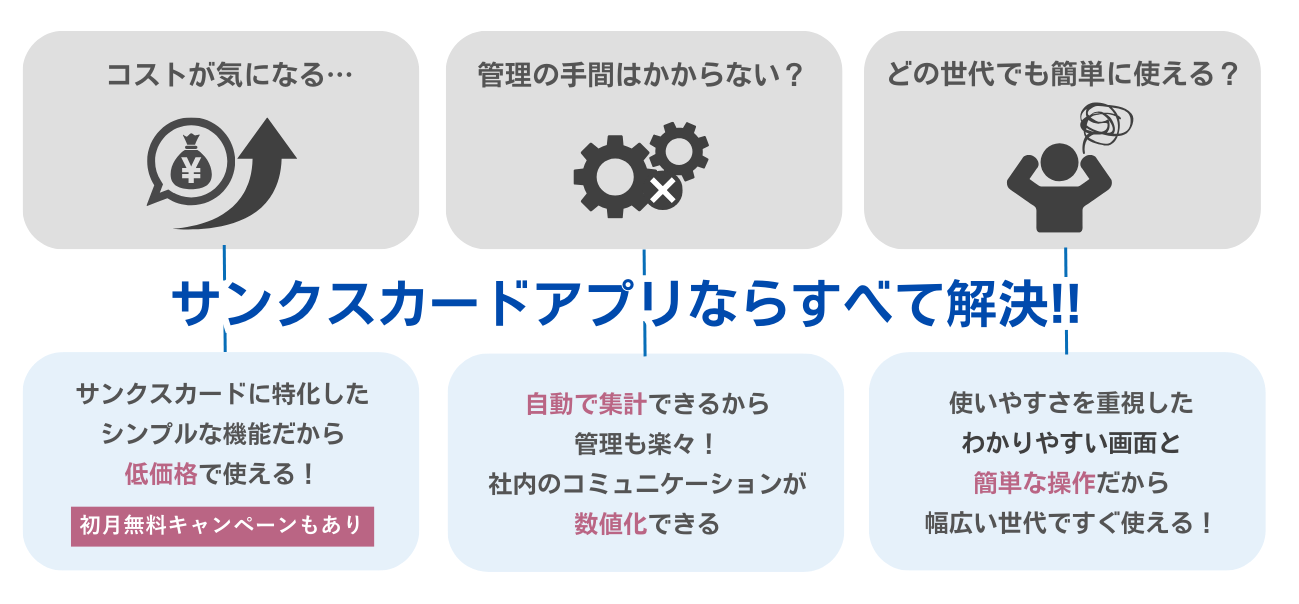

また、エヌエスケーケーのサンクスカードアプリは初月無料トライアルあり/月1万円~の低コスト/シンプル設計で導入の手間が少ないため、50〜100名規模の企業様でも負担なく始めることができます。

トップの承認を企業文化として根づかせたい場合、サンクスカードアプリはその土台を支える強い味方になります。

04:同じ仕組みを自社でも再現するためのステップ

【サンクスカードを”縦の承認フロー”として運用する方法】

ここまでご紹介した取り組みは、特別な仕組みが必要なわけではありません。

ポイントを押さえることで、多くの企業様で再現できる内容です。

ここでは、実際の導入企業様が取り組んでいた運用ステップをもとに、はじめての企業でも導入しやすい流れをご紹介します。

① まずは「社長(トップ)からの承認を届ける目的」を共有する

最初に大切なのは、この仕組みを”褒め合いの制度”としてだけ扱うのではなく、

組織全体に承認を流すための文化づくりとして位置づけることです。

社長がどのような意図でカードを書くのか、

なぜ縦の承認が必要なのか、

その目的を管理職にも丁寧に共有することで、運用が形骸化せずに続けやすくなります。

② 管理職レポートは「主観ではなく事実ベース」で運用する

管理職レポートは、”良かった点を管理職の感覚で選ぶ”ものではありません。

導入企業様でも、「実際にあった行動をそのまま記録する」というルールで運用されていました。

・見えた良い行動

・工夫した点

・前向きな姿勢

・お客様へのていねいな対応

・会社への小さな貢献

これらを毎月まとめて共有するだけで、社長は現場の動きを把握しやすくなります。

主観を排除しやすくなるため、バイアスのない承認フローをつくるうえでも重要なステップです。

③ 社長は「自身が見た現場」と「管理職レポート」を重ねてカードを書く

導入企業様では、社長は自分自身が日々感じている現場の印象と、管理職から上がってくるレポートを重ね合わせて、毎月すべての社員へサンクスカードを書いていました。

この”二重の視点”があることで、誰かに偏ることなく公平な承認が行われ、社員も安心して働ける環境が整っていきます。

④ サンクスカードアプリで「承認の流れ」を見える化する

エヌエスケーケーのサンクスカードアプリを活用すると、承認の流れが自然に蓄積・可視化されます。

・誰にどんな承認が届いたか

・どんな行動が評価されているか

・どの拠点で承認が活発か

・管理職の視点がどう変化しているか

こうした情報が一覧で振り返れるため、多拠点の企業でも公平に承認を届けられる仕組みが整います。

承認の履歴が残ることで、組織文化として定着しやすくなる点も大きなメリットです。

⑤ 無理なく続けるために「月次サイクル」で運用する

導入企業様でも、

・管理職レポート:月1回

・社長からのサンクスカード:各社員へ月1回

というペースで無理なく継続されていました。

続けること自体が目的ではなく、承認が組織に流れ続ける”文化”をつくることが最終ゴールです。

負担が大きすぎる頻度にしないこと、役職ごとに役割を明確にしておくことがポイントになります。

⑥ 変化は”定性的なもの”から静かに現れる

承認の仕組みは、最初から劇的な数字の変化が出るわけではありません。

しかし、

・褒められた行動が伸びる

・管理職の視点が細かくなる

・社員の相談が増える/減る

・社内の雰囲気が落ち着く

・離職の相談が少なくなる

こうした定性的な変化がゆっくりと積み重なっていくことで、組織全体が確実に安定した状態へ向かっていきます。

すぐに数字に現れなくても、”見えない部分の質”が変わっていく。

それが、サンクスカードとトップ承認を組み合わせる取り組みの大きな価値だといえます。

05:まとめ【トップサンクスのよくある質問】

今回の事例は、社長(トップ)の視点と、現場で起きた事実を結びつける承認フローを整えたことで、職場の雰囲気や行動の質がゆっくりと、しかし確実に変わっていった取り組みでした。

管理職レポートとサンクスカードを組み合わせることで、

・褒められた行動が自然と増える

・相談が早くなり、トラブルを未然に防ぎやすくなる

・管理職の観察力が整い、育成の質が上がる

・離職につながる”不安や孤立”が減る

こうした変化が、静かに積み重なっていきます。

特に多拠点・50〜100名規模の組織では、トップ承認が定期的に届く仕組みは、それだけで大きな組織力になります。

よくある質問

Q1. 社長が全社員にサンクスカードを書くのは現実的でしょうか?

実際の導入企業様では、月1回のサイクルで無理なく継続されています。

管理職レポートで「事実だけ」が整理されるため、社長は短時間で全社員の状態を把握できます。

多拠点でも運用しやすく、負担が大きくならない点が評価されています。

Q2. 管理職の主観やバイアスが入りませんか?

管理職レポートは”主観ではなく事実を記録する”というルールで運用されます。

社長も自身の視点と照らし合わせてサンクスカードを書くため、主観だけに依存しない、二重チェックのある公平な承認フローが実現します。

Q3. 多拠点でも公平に承認できますか?

はい。サンクスカードアプリを使うことで、

・社員の行動履歴

・誰にどんな承認が届いたか

・拠点ごとの動きの差

がすべて一覧で見える化されます。

情報が拠点ごとに分散しないため、公平で漏れのない承認を続けやすくなります。

Q4. 離職防止に効果はありますか?

離職率は数字化が難しい領域ですが、

導入企業様では「相談が早くなる」「雰囲気が落ち着く」など、離職につながる”不安要因”が減っていることが報告されています。

トップ承認が定期的に届くことで、心理的な安定が高まる傾向があります。

Q5. サンクスカードアプリは導入が大変ではありませんか?

操作は非常にシンプルで誰でも使いやすい設計となっています。

また、月1万円~と低コストで運用できる仕組みになっており、初月無料トライアルもあるため、はじめて承認制度を導入する企業様でも始めやすい仕様になっています。

トップの承認が自然に流れる組織づくりに興味のある企業様は、ぜひ一度、導入事例や機能紹介をご覧ください。

お問い合わせは、下記問い合わせフォームよりお気軽にご相談くださいませ。

低価格で導入コストの心配いらず!

サンクスカードについては、

下記フォームより気軽にお問い合わせください。

▼▼▼

お問い合わせはこちら

運営会社

株式会社エヌエスケーケー

株式会社エヌエスケーケー

コミュニケーションサポート

営業時間 9:00〜17:00(土日祝日はお休み)

〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町4丁目1-1

ウェルブ六甲道2番街5階

ご安心ください!

導入、運用にあたり

1社1担当者制で徹底してサポートいたします。

導入前でも、気軽にご相談くださいませ。

お申し込み

〜導入までの流れ

担当営業から連絡

弊社担当営業からすぐにご連絡。お申し込み内容を確認させていただきます。

弊社にて登録作業後、運用開始

登録作業完了後にご連絡差し上げます。お客様からの必要ファイルを受領後、最短5営業日で運用開始になります。

株式会社エヌエスケーケー

個人情報保護方針

株式会社エヌエスケーケーは、通信機器関連商品の開発、販売及びビジネスコミュニケーションコンサルタント事業を運営する上で、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令及び個人情報保護のために定めた社内規定を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めることにより、お客様を尊重し、当社に対する期待と信頼に応えていきます。

法令・規範の遵守

私たちは、個人情報に関する法令、規範及び社会秩序を遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。

個人情報の取得、利用、提供

私たちは、事業活動の範囲内で個人情報の利用目的を特定し、その目的達成のために必要な限度で公正かつ適正に個人情報の取得、利用及び提供を行います。また、取得した個人情報の目的外利用をしないよう処置を講じます。

個人情報の適切な管理

私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険を十分に認識し、合理的な安全対策を実施するとともに、問題が発生した場合は適切な是正措置を講じます。

継続的改善

私たちは、個人情報保護に関する管理規定及び管理体制を整備し、全社員で徹底して運用するとともに定期的な見直しを行い、継続的な改善に努めます。

問い合わせへの対応

私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、本人から開示、訂正、利用停止及び苦情相談等のお問い合わせがあった場合は適正に対応します。

2013年7月5日 制定

2025年4月1日 改訂

株式会社エヌエスケーケー

代表取締役社長

こちらもおススメ