新しく制度を導入すると、最初だけ熱が高まり、ほどなく話題に上らなくなる。そんな“導入疲れ”に悩まされがちです。

とくにサンクスカードのように感謝を言葉にする取り組みは、相手がいてこそ成り立つため、「書かされているだけ」と受け取られた瞬間に形骸化してしまいます。

しかし視点を変えれば、スタッフが「送れば気持ちが伝わる」「もらえば素直にうれしい」と実感できる仕組みさえ整えば、カードは自然に行き交います。

感謝を伝える仕組みは本来、組織の雰囲気を和らげ、協力を促す有効な手段です。

それでも続かなくなるのは、

●使う人が得を感じにくい

●運営側に手間がかかる

などという壁にぶつかるからにほかなりません。

そこで本記事では、サンクスカード制度を例に、形骸化を招きがちな失敗パターンを4つ取り上げ、それぞれを同アプリの機能でどう乗り越えられるかを具体的に解説します。

読み進めるうちに「これならうちでも試せる」と感じていただけるはずです。ぜひご覧ください。

| 失敗パターン① 投稿が続かないのは、“得を感じられない”から 失敗パターン② 最初の盛り上がりが続かないのは、“仕組みがない”から 失敗パターン③ 反応が薄いのは、“評価につながっていない”から 失敗パターン④ 制度を“人任せ”にしてしまうと、続かなくなる 制度を“続くもの”にするために、大切なこと |

失敗パターン① 投稿が続かないのは、“得を感じられない”から

サンクスカード制度を導入した直後は、社内に前向きな空気が広がり、感謝の言葉が自然と飛び交うようになります。

雰囲気がやわらぎ、「これならチームの関係性が良くなりそう」と期待が高まった、という企業様も多いのではないでしょうか。

けれど、数週間が経つと「そういえば最近、誰も送っていないかも…」と、いつの間にか話題にすら上らなくなってしまうことも少なくありません。

このように制度が続かなくなってしまう背景には、いくつかの“つまずきポイント”があります。

●「来週まとめて送ろう」と後回しが続き、タイミングを逃してしまう

●書くこと自体が目的になり、義務のように感じてしまう

●管理する側が集計や声かけに追われ、運用の負担が大きくなってしまう

どれも些細なことのようでいて、積み重なることで制度全体の流れが止まってしまう要因になります。

だからこそ、スタート時には制度の目的やメリットをきちんと共有しておくことがとても大切です。

この制度は何のためにあるのか、会社にとってどんな意味があるのか、そしてスタッフ一人ひとりにとって、どんな良いことがあるのか。

この“導入目的の見える化”ができているかどうかで、その後の浸透度に大きな差が出ます。

たとえば、こんなふうに目的・メリットを伝えてみるのも効果的です。

組織全体:お互いの頑張りが見えやすくなり、コミュニケーションが活発になる

管理職 :部下の良いところに自然と目が向くようになり、評価の幅が広がる

スタッフ:自分の行動が誰かの役に立っていると実感できる

このように、「やる意味」を丁寧に伝えたうえで制度をスタートすれば、「カードを書くこと」が目的になってしまうことも避けやすくなります。

とはいえ、ただ伝えるだけでは制度が定着するとは限りません。

日々の運用の中で、“得を感じられる仕組み”が整っているかどうかが、継続のカギになります。

たとえば、当社エヌエスケーケーのサンクスカードアプリには、こうした続けやすい仕組みがいくつも用意されています。

●カード送信後すぐに相手に届く通知機能

→ 書いた内容がすぐに伝わるため、送り手も安心して送れる

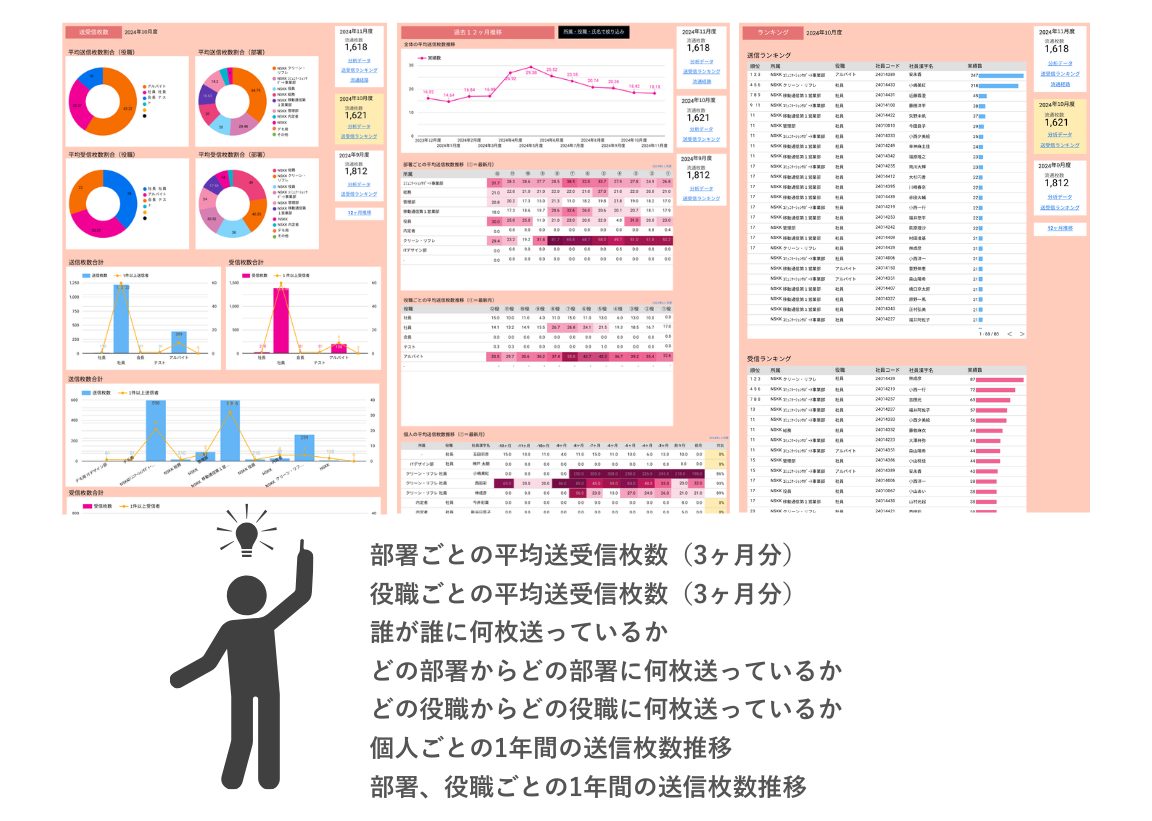

●リアルタイムで反映されるダッシュボード

→ 誰がどれだけ送ったかがひと目でわかり、行動が見える

●指・タッチペンで書ける“手書き入力”機能

→ 書いた文字に気持ちが乗るので、自然と温かみが伝わる

●自動リマインド機能(目標未達通知)

→ 送っていない人には通知が届くため、運用の手間を大幅に削減できる

制度を軌道に乗せるために、最初から高いハードルを設ける必要はありません。

まずは「週に1枚から」といった気軽に取り組めるルールを設定することで、スタッフが“自分にもできそう”と感じられる環境を整えることが重要です。

「アプリを使えば忙しいときでも1分もあれば送れる」や「書くことで自分自身の気持ちも前向きになる」など、小さくても“やってよかった”と思える体験が、自然と制度を支える力になっていきます。

次章では、この動き出しを習慣化していくための工夫をご紹介します。

失敗パターン② 最初の盛り上がりが続かないのは、“仕組みがない”から

サンクスカードの流れが一度生まれると、社内の雰囲気が明るくなったり、ちょっとした声かけが増えたりと、思わぬところに良い影響が現れ始めます。

ただし、その初期の動きが自然と続いていくとは限りません。

せっかくスタートを切れたのに、習慣として根づかないままフェードアウトしてしまうのは、非常にもったいないことです。

こうした「続かない」背景には、次のような要因がよく見られます。

●送る頻度や目標が曖昧なままで、動きがバラつく

●送っていない人だけが気まずく感じる空気ができてしまう

●投稿数や全体の動きが見えず、「頑張っても見られていない」と感じる

最初に生まれた良い流れを止めないためには、「どうすれば無理なく続けられるか?」をあらかじめ仕組みとして整えておくことが大切です。

おすすめしたいのは、「週に2枚」「月末までに10枚」など、組織や文化に合ったペースでの“ゆるやかなルール化”です。

多すぎれば負担になりますし、少なすぎれば忘れられてしまう。

あくまで“ちょうどよく意識できる”頻度を設定することで、制度は自然と生活の一部になっていきます。

エヌエスケーケーのサンクスカードアプリには、こうした習慣化を助けるための機能が揃っています。

●目標未達通知(自動リマインド)

→ 定めた目標まで未達の「まだ送っていない方」へ自動で通知が届く仕組みです。声かけの手間もかからず、送り忘れも自然と減らすことができます。

●送信者比率が見えるダッシュボード

→ 管理画面では「何割のスタッフが送信しているか」などがひと目で確認できます。

枚数だけではなく“どれだけの人が動いたか”が分かるので、現場にも共有しやすく、取り組みの広がりが見えやすくなります。

実際に、ある企業様では「週に2枚の送信」と「月曜の朝礼で前週の送信率を共有する」ことをルールに取り入れています。

その結果、送信率は安定し、感謝のやり取りが自然と社内に根づいたといいます。

また、ダッシュボードの数字を社内チャットにコピーペーストするだけで簡単に共有できるため、管理側の負担も最小限に抑えられています。

制度を継続させるためには、「書かなきゃ」と肩に力が入る空気よりも、「送ってもいい」「書きたくなったら書ける」という余白のある風土をつくることも大切です。

そして、制度が今もちゃんと“動いている”ことを、数字や実例を通して定期的に“見える形”で伝えていく。

この2つが揃えば、無理なく、でもしっかりと社内に根づいていくはずです。

次章では、制度をさらに育てていくうえで欠かせない、「スタッフ自身が嬉しいと思える工夫」についてご紹介します。

失敗パターン③ 制度はあるのに反応が薄いのは、“評価や仕組みにつながっていない”から

サンクスカード制度を導入し、ルールも整備し、通知機能やダッシュボードを活用しながら順調に運用を始めたものの、

「なんとなく定着しない」「送る人が限られてしまう」といった声が挙がることがあります。

このような“反応の薄さ”の背景にあるのは、スタッフが「この取り組みが何につながるのか」を実感できていないこと。

つまり、会社として制度を大切にしているという姿勢が、評価や日常の運営に反映されていない状態です。

せっかく感謝や賞賛の言葉が交わされていても、それが“ただの良い話”で終わってしまうと、制度は次第に「イベントのようなもの」として受け止められてしまいます。

そこでおすすめしたいのが、評価制度や表彰制度との連動です。

サンクスカードのやりとりを、日々の行動評価やチームの成果共有の場面で活かせるようにすることで、スタッフ一人ひとりの納得感がぐっと高まります。

たとえば、以下のような取り組みをされている企業様もいらっしゃいます。

●月間・四半期ごとの「サンクスカード表彰」

送信数・受信数の上位者を発表し、社内で称えることで「見てもらえている」という実感が生まれます。

●評価面談や人事考課に活用

管理職が部下に送ったカードの内容や、受け取ったコメントをもとに、日々の貢献を振り返る材料として活用されるケースもあります。

●福利厚生やギフト制度と組み合わせる

カードのやり取り数に応じて、ランチチケットや社内ポイントが付与されるなど、“行動に対するちょっとしたご褒美”を設ける企業も増えています。

こうした仕組みを設けることで、スタッフは「感謝を伝えることが評価される文化なんだ」「こういう行動が会社にとってプラスなんだ」と自然に理解できるようになります。

もちろん、すべての企業でインセンティブを設ける必要はありません。

ただ、サンクスカードのやり取りが組織の価値観や目標と結びついているとわかるだけでも、スタッフの意識は変わってきます。

運用がある程度軌道に乗ったタイミングで、こうした仕組みをそっと乗せていくだけでも、制度の定着と浸透に大きくつながっていきます。

次章では、ここまでにご紹介した工夫を整理しながら、サンクスカード制度を“文化として定着させる”ための視点をご紹介します。

失敗パターン④ 制度を“人任せ”にしてしまうと、続かなくなる

サンクスカード制度を導入するとき、「まずはこの部署から試してみよう」「人事が中心になって回していこう」と、運用を一部のメンバーに任せるケースは多くあります。

もちろん、最初に旗振り役がいることはとても大切です。

けれども、制度の運用が特定の人や部署に任されすぎてしまうと、思わぬ落とし穴が生まれることがあります。

たとえば、

●部署によって取り組みの温度差が大きくなる

●担当者の異動や退職をきっかけに、制度が止まってしまう

●一部の“モチベーションの高い人だけがやっている”印象になってしまう

こうした状態が続くと、制度そのものへの信頼感が薄れ、「やっても意味があるの?」という空気が広がってしまうのです。

この“人任せ”の状態を防ぐために大切なのは、運用の属人化を防ぎ、組織として制度を支える体制をつくることです。

具体的には、以下のような取り組みが効果的です。

●1社1担当のサポート体制を活用する

エヌエスケーケーでは、導入企業様ごとに担当がつくサポート体制をご用意しています。

導入時の運用設計から、社内浸透のアドバイスまで一貫して伴走いたします。

●定期的なダッシュボードの確認を“チームの習慣”にする

毎週1回、部署ごとに送信者比率を見て確認するだけでも、「ちゃんと続いているか」を 共通認識にできます。個人の頑張りに頼らず、数字で見守る仕組みが重要です。

●新しく入ったスタッフにも運用を引き継げるようにする

入社オリエンテーションの一環として制度の目的や使い方を説明し、「最初の1枚」を書 いてもらうだけでも、運用の温度差を防ぐ効果があります。

また、カードの送受信状況が部署別に見られるようになっているため、「どこで動いていて、どこで止まっているか」が一目でわかります。

あえて強く促さずとも、数字を共有するだけでチーム間の温度差は自然と整っていくものです。

制度を長く続けていくうえで大切なのは、「誰が回すか」ではなく、「どうすれば組織として支え続けられるか」を考える視点です。

一部の担当者の努力に頼らない体制を整えることで、制度は組織の中に無理なく根づいていきます。

次章では、ここまでご紹介したポイントをまとめながら、サンクスカード制度を文化として根づかせていくための視点をご紹介します。

制度を“続くもの”にするために、大切なこと

ここまでご紹介してきたように、サンクスカード制度が形骸化してしまう背景には、いくつかの“つまずきポイント”があります。

続かないのは、「得を感じられない」から

習慣にならないのは、「仕組みが整っていない」から

反応が薄いのは、「評価や報奨とつながっていない」から

運用が止まるのは、「制度を人任せにしている」から

これらはどれも、特別な理由があるわけではなく、ちょっとした配慮や仕掛けで乗り越えられることばかりです。

大切なのは、「どうすれば感謝の言葉が、無理なく続くようになるか」を考えること。

そして、その仕組みを現場にも運用側にもやさしい形で整えることです。

エヌエスケーケーのサンクスカードアプリは、

「書くことが負担にならない」「届いた実感が得られる」「運用の手間が少ない」

この3つのバランスを大切に設計されています。

サンクスカードは、一度だけの取り組みで終わらせるのではなく、「気づけば自然と社内に“根づいている”存在にしていくことが、本当のゴールです。

制度を導入したのに、いつの間にか止まってしまった…。

そんなご経験がある企業様こそ、今一度、「どうすれば続くか?」を見直してみませんか。

私たちが全力でサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

低価格で導入コストの心配いらず!

サンクスカードについては、

下記フォームより気軽にお問い合わせください。

▼▼▼

お問い合わせはこちら

運営会社

株式会社エヌエスケーケー

株式会社エヌエスケーケー

コミュニケーションサポート

営業時間 9:00〜17:00(土日祝日はお休み)

〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町4丁目1-1

ウェルブ六甲道2番街5階

ご安心ください!

導入、運用にあたり

1社1担当者制で徹底してサポートいたします。

導入前でも、気軽にご相談くださいませ。

お申し込み

〜導入までの流れ

担当営業から連絡

弊社担当営業からすぐにご連絡。お申し込み内容を確認させていただきます。

弊社にて登録作業後、運用開始

登録作業完了後にご連絡差し上げます。お客様からの必要ファイルを受領後、最短5営業日で運用開始になります。

株式会社エヌエスケーケー

個人情報保護方針

株式会社エヌエスケーケーは、通信機器関連商品の開発、販売及びビジネスコミュニケーションコンサルタント事業を運営する上で、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務において個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令及び個人情報保護のために定めた社内規定を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めることにより、お客様を尊重し、当社に対する期待と信頼に応えていきます。

法令・規範の遵守

私たちは、個人情報に関する法令、規範及び社会秩序を遵守し、個人情報の適切な保護に努めます。

個人情報の取得、利用、提供

私たちは、事業活動の範囲内で個人情報の利用目的を特定し、その目的達成のために必要な限度で公正かつ適正に個人情報の取得、利用及び提供を行います。また、取得した個人情報の目的外利用をしないよう処置を講じます。

個人情報の適切な管理

私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどの危険を十分に認識し、合理的な安全対策を実施するとともに、問題が発生した場合は適切な是正措置を講じます。

継続的改善

私たちは、個人情報保護に関する管理規定及び管理体制を整備し、全社員で徹底して運用するとともに定期的な見直しを行い、継続的な改善に努めます。

問い合わせへの対応

私たちは、私たちが取り扱う個人情報について、本人から開示、訂正、利用停止及び苦情相談等のお問い合わせがあった場合は適正に対応します。

2013年11月5日 制定

株式会社エヌエスケーケー

代表取締役社長